Как мы нашли место захоронения прабабушки: история одного расследования

Истории репрессированных — это всегда тяжело. Их судьбы — словно кровоточащая рана, которая оставляет шрамы на нескольких поколениях семьи. Вы же знаете о тех самых бабушках и дедушках, которые в 1991-м потеряли все свои накопления. Легко могли купить дом, но продолжали жить в бараках — потому что боялись. И быть может, если прислушаетесь, вы услышите отголоски этого страха в себе.

***

Несколько лет назад к нам обратился Евгений. Его бабушка Надежда Михайловна потеряла маму в далеком 1941 году — не на войне, как можно было подумать, а в лагерях. Надежда Михайловна — пожилая женщина с ясным умом, прожившая долгую жизнь, но сохранившая к ней интерес — была тогда еще школьницей.

Запрос у Евгения был следующий: найти максимум сведений о прабабушке, а в идеале — отыскать место захоронения. Тянуть Евгений не хотел, и мы его в этом только поддерживали: ведь бабушка, ради которой он и стремился узнать правду, была уже немолодой, — а значит, не стоило терять время. Мы быстро заключили договор и принялись за работу. Начали с того, с чего обычно и начинаем — взяли интервью у семьи и определили область первоначальных поисков.

Очерк места

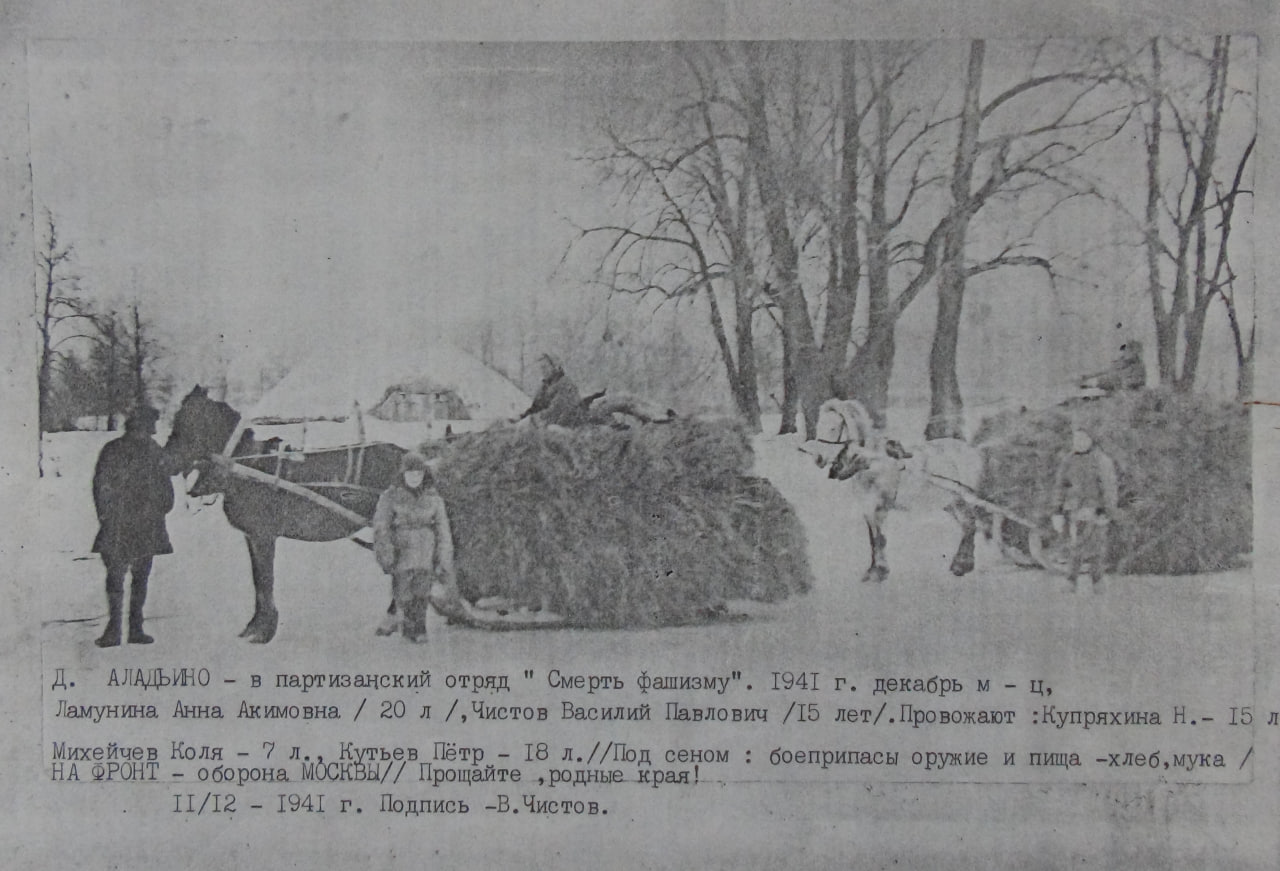

Надежда Михайловна была родом из деревни Аладьино. Населенные пункты в этой области в разное время относились к Каширскому уезду, Тульской губернии и Московской области. Это заметно осложняло работу с архивами — зато Великая Отечественная война почти не коснулась здешних мест напрямую, и потому большинство документов уцелело.

Края эти — высокий берег Оки между Серпуховым и Каширой — называют Заочье. По сути, это «глухой угол» — семьи здесь просто тихо жили столетие за столетием. При этом Заочье всегда было краем если не зажиточным, то весьма благополучным: железные заводы по берегам мелких рек, начало черноземья и плодородные почвы в пойме Оки, на которых в Советское время располагались многочисленные совхозы: в том числе совхоз «Пламя». В нем-то и работала бригадиром Пелагея, прабабушка Евгения и мать Надежды Михайловны.

В этом нет ничего удивительного: к началу XX века леса, которыми когда-то славилось Заочье, в основном вырубили под пашни и для производства древесного угля, которым кормили местные заводы. Так что до середины XX века территория оставалась преимущественно сельскохозяйственной.

Первые зацепки

Учитывая возраст бабушки, интервью проводили в Zoom’е. Надежда Михайловна рассказала нам все, что помнила о матери. В том числе последнее воспоминание: в октябре 1941 года она очередной раз поехала в Лефортово, передать продукты, но передачу не приняли: просто сказали, что мать «выбыла». Куда, когда — информации не было. От этого эпизода мы и оттолкнулись.

***

На помощь, как нередко бывает, пришла большая история. Октябрь 1941 года, когда немцы подошли вплотную к Москве, стал одними из самых тяжелых в истории столицы. В небе летали снаряды и самолеты, а москвичам раздавали оружие и формировали народное ополчение. Это было время паники и мародерства — и в то же время массового героизма.

Между тем фронт приближался: 13 октября пала Калуга, а через несколько дней вермахт уже стоял у Химок. Толпы беженцев устремились на восток, а толпы добровольцев — на запад, в сторону фронта: сражаться под Вязьмой и в конце концов остановить наступление группы армий «Центр».

Москвичи потом вспоминали, как 16 октября утреннее радио замолчало и внезапно зазвучал марш «Хорст Вессель» — гимн нацистов. Это вызвало нешуточную панику: солдаты вскочили, готовясь к бою, но через двадцать минут радио возобновило вещание как ни в чем не бывало.

На этом фоне еще 15 октября Государственный комитет обороны СССР принял решение об эвакуации Москвы. Заводы и предприятия, университеты, иностранные посольства: вывозили всех. Вскоре эвакуировалось около двух миллионов человек. В неразберихе часть заключенных из столичных тюрем тоже этапировали, а часть — попросту расстреливали. Так люди и «выбывали» без следа.

Расстреляли или нет?

Услышав это слово — «выбыла» — Надежда Михайловна стала писать во все инстанции, в какие только могла — но не получила ни одного ответа. Вместе с младшей сестрой ее воспитала двоюродная тетка, затем Надежда Михайловна вышла замуж, вырастила двух сыновей — но продолжала искать. Правда, тем единственным способом, который знала, простым и незатейливым — писала письма и относила их в сельсовет. Лишь в начале 90-х ей пришла короткая справка о реабилитации с указанием группы — и тишина.

Из рассказов Надежды Михайловны также удалось установить, что ее маму арестовывали минимум два раза — в 1938 и в 1941 году. Пелагея работала бригадиром, одна растила детей. При этом замужем побывала дважды: родной отец Надежды Михайловны просто «куда-то исчез», а отчима арестовали незадолго до войны. Кроме того, мы выяснили еще одно важное обстоятельство: Пелагею арестовали по знаменитому «Закону о трех колосках», который ужесточил наказание за хищение социалистической собственности — вплоть до расстрела. Колхозный бригадир, вдова, два последовательных ареста: перед нами постепенно складывался портрет человека, которого мы искали.

Но что все-таки произошло с прабабушкой Евгения осенью 1941 — ее этапировали, или?.. Заключенных, которых судили по тяжелым статьям, в хаосе эвакуации начали расстреливать на знаменитом Бутовском полигоне. Мы обратились в музей полигона — и не нашли в архивах нужной фамилии. Конечно, оставалась вероятность, что ее расстреляли и похоронили без имени — но как показывает практика, архивы НКВД и КГБ обычно велись более чем подробно, и дело Пелагеи в этом случае должно было сохраниться.

Историческая справка: трагедия репрессий

Чтобы понять контекст нашего поиска, стоит рассказать о Бутовском полигоне и системе советских репрессий чуть подробнее. Сегодня следственные дела людей, осужденных по политическим статьям УК РСФСР, пересмотрены, и многие из них реабилитированы. При этом более четверти всех расстрелянных в Бутово — 5595 человек — были осуждены по уголовным или смешанным статьям, не подлежащим реабилитации. К их числу относятся, например, бродяги и «социально опасные элементы», осужденные за нарушение паспортного режима — проживание без прописки и т.д. Но даже в этом случае прокуратура сегодня порой признает «превышение меры наказания» и задним числом заменяет расстрел на тюремное заключение.

Из анализа дел того времени видно: по знаменитой 58-й статье в итоге судили и за пьяные высказывания, и за поджог сарая, и за татуировку с изображением Сталина. Но особую группу среди осужденных по политическим статьям составляли «повторники» — люди, уже проходившие по подобным делам в 1930-х. Зачастую это были эсеры, троцкисты, эмигранты и священники. После освобождения их нередко вновь арестовывали вновь, и на этот раз уже приговаривали к расстрелу. Причем суд обычно превращался в сущую формальность: обвинения просто копировались из старых дел.

После 1938 года масштабы расстрелов сократились. Зато рядом с поселком Бутово заработала секретная тюрьма НКВД — Сухановка, прозванная в народе «дачей пыток». Здесь в заключении, в нечеловеческих условиях содержали высших партийных деятелей, чекистов, дипломатов и писателей: среди них были, например, Исаак Бабель и жена Молотова Полина Жемчужина. Вдобавок к западу от Бутова действовал другой спецобъект НКВД — «Коммунарка». С 1937 по 1941 гг. здесь расстреляли около 6500 человек, в том числе немало «звезд»: Бухарин, Уншлихт, Эфрон, Пильняк…

Бутовский полигон в цифрах

По архивным данным, на Бутовском полигоне только в 1937–1938 гг. расстреляли 20 762 человека, из которых женщин — всего 4% (858). Большинство приговоров (64%) вынесено «тройками» НКВД, и на сегодняшний день 73% процента погибших (15 166 человек) реабилитировано. Реабилитация производилась автоматически, без проверки вины. Вот еще несколько страшных цифр:

- Возраст казненных — от 14 до 82 лет, хотя преобладали люди 25–50 лет.

- Женщины составляли 1/25 всех жертв.

- 63% расстрелянных имели низшее образование, 24% — среднее, 13% — высшее.

- Рабочие (38%) и служащие (34%) составляли основную массу расстрелянных.

- 717 расстрелянных были священнослужителями.

- Лишь 30 человек из числа расстрелянных на Бутовском полигоне — партийные и комсомольские работники.

От большинства расстрелянных в Бутово остались только имена — родственники так и не нашли их могилы. Но Пелагеи, согласно документам, не было среди всех этих имен и цифр. Мы стали искать дальше.

Архивный поиск

Дальнейшие поиски закономерно привели нас на Лубянку: сначала в архив ФСБ недалеко от главного здания, затем в Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ) на Большой Пироговской. А поскольку мы не просто хотели получить выписку, а лично исследовать каждый относящийся к Пелагее документ, мы составили и отправили запрос на доступ к делу. Для этого нужно было документально подтвердить родственные связи интересанта с человеком, доступ к делу которого вы пытаетесь получить. Что, к слову, не так-то просто, если человек родился почти 100 лет назад.

Но для бюро семейного наследия «Истоки» ничего невозможного нет: спустя 4 недели у нас на руках уже были восстановленные свидетельства о рождении заказчика, его отца и Надежды Михайловны. Восстановив всю цепочку родства и получив доверенность от Евгения, мы составили запрос и отправили его в архив.

В последнее время подобные запросы часто проходят дополнительную проверку, так что ответ мы получили лишь спустя 3 месяца. Таким образом, собирать документы мы начали в сентябре, в ноябре отправили запрос, а доступ к личному делу репрессированного получили лишь в середине февраля.

Толстая папка правды

Большой зал ГАРФ. Фотографировать нельзя, можно только выписывать нужные сведения да заказывать копии некоторых документов и фотографий из дела. И вот, как в кино, нам выносят дело Пелагеи.

Берем толстую-претолстую папку, открываем — и видим заботливо подшитые заявления Надежды Михайловны аж с 46 года. «Сообщите, где моя мама, что с ней случилось?» Ни на одно из них, как вы помните, ответа не последовало. Последнее датируется 1993 годом — после этого Надежда Михайловна, видимо, окончательно потеряла надежду.

Читаем дальше.

Портрет Пелагеи Давыдовой

Давыдова Пелагея Ивановна. Родилась 20 октября 1898 года. Впервые была арестована в 1938 году.

Из обвинительного заключения: «Пелагея Ивановна, являясь враждебной к политике ВКП(б) и Советской власти, вела активную контрреволюционную подрывную деятельность в колхозе. Умышленно будучи бригадиром в колхозе оставила неубранным 8 га гороха, сгноила неубранную на площади 37 га яровую солому и не перепахала 22 га картофеля, чем принесла большой ущерб колхозному хозяйству в 1937-38 гг.»

Иными словами, судить ее пытались по статье 58-7, которая предусматривала наказание за «подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях» — то есть промышленный саботаж. Продолжаем читать: «Ордер на обыск № 12057 от 9 сентября 1938. Понятой при обыске — Куприяхин Николай Сергеевич, д. Аладьино. Изъят только паспорт. Имущество на момент ареста: дом, сарай, корова, телка, 2 поросенка, 12 овец. До вступления в колхоз имелся дом крытый железом, 2-3 лошади, 2 коровы, фруктовый сад 130 яблонь (последнее подчеркнуто). До 1917 года имелась наемная рабочая сила — 1 работник (подчеркнуто красным)». При этом Пелагея сама указывает: «Родители моего мужа имели кулацкое хозяйство, с которыми я проживала до 1930 г.»

Из дела мы узнали и другие подробности о семье Пелагеи. Например, что первый ее муж — Давыдов Михаил Егорович — был арестован в 1931 и всего через год умер в самарской тюрьме. Второго ее мужа, тоже Михаила, постигла схожая судьба — в 1936 они поженились, а 26 ноября 1937 г. Михаила арестовали и отправили в ссылку.

А вот краткая характеристика от следствия, не оставляющая почти никакой надежды: «Контрреволюционно настроена, имела двух мужей, репрессированных за контрреволюционную деятельность».

Хроника двух арестов

Тем не менее, 28 октября 1939 года Пелагею освободили и отпустили домой. Казалось бы, справедливость восторжествовала — даже свидетели обвинения Зайцев Иван Герасимович и Макаров Григорий Александрович, фабриковавшие дело, сами отправились под суд. Но передышка оказалась недолгой.

26 июля 1941 года дело, два года назад прекращенное за недостатком доказательств, внезапно отправили на доследование, изменив статью на тот самый «Закон о трех колосках». В этот раз Пелагея сперва проходила как свидетель — вместе с теми же Зайцевым, Куприяхиным и Макаровым. Но уже 31 июля последовало постановление о повторном аресте. Причем ордер был датирован 16 июля 1941 года.

В деле сохранилась справка о том, что Макарову никаких выговоров не выносилось и никаких нарушений в части использования колхозных лошадей он не допускал. Зайцев и Макаров даже написали заявление с просьбой возместить им издержки на доставку водным транспортом и железной дорогой до места допроса, а также оплатить питание за двое суток. К заявлению прилагался подробный расчет: на моторной лодке — 3 рубля 40 копеек, от Серпухова до Москвы — 4 рубля 60 копеек, автобус в Серпухове — 2 рубля, метро — 60 копеек, суточные — 5 рублей.

Последняя защита

Сохранилось и заявление Пелагеи с просьбой вызвать свидетелей и предоставить справку о том, что первый муж был рабочим на железной дороге, что она была середнячкой и хозяйство у нее было середняцкое. Справки, по ее словам, находились у сестры по адресу: Москва, Спартаковская площадь, д. 5/9, общежитие фабрики Мягкой тары.

В своих показаниях Пелагея отчаянно защищалась: «Куприяхин был враждебно настроен ко мне, так как я неоднократно давала ему отпор за приставания ко мне как к женщине. К тому же Куприяхин и Шульгинов относились к колхозным продуктам безалаберно, как с яблоками — они их продавали для государства, а часть денег брали себе в карман». А еще как заклинание повторяла, что ее трижды премировали за «хорошую работу».

Но все было тщетно. 27 сентября 1941 года начальнику серпуховской тюрьмы пришел приказ привести приговор в исполнение. Пелагею приговорили к 10 годам лишения свободы без поражения в правах, с зачетом предварительного заключения с 9 сентября 1938 по 28 октября 1939 и с 31 июля 1941 по 16 августа 1941 года. Отбывать наказание ее отправили в Горьковскую область.

И вот те самые строки, которые мы так долго искали: умерла 20 января 1942 года в селе Сельская Маза Лысковского района Горьковской области.

Устная история

В своем генеалогическом исследовании мы активно пользовались книгой историка и краеведа Юрия Беспалова «Земля Вятичей». Юрий Васильевич много лет посвятил изучению заокского края (к нему относилась и Деревня Аладьино, где Пелагея жила до ареста) и собрал уйму бесценных сведений.

Зафиксированные им рассказы местных жителей буквально дышат большой историей, сами о том не подозревая. «Татарские-то курганы», — между делом замечает Нина Георгиевна Титова из деревни Сенькино; это, понятно, следы Монголо-татарского нашествия. «Наши заводы основали пленные шведы из-под Полтавы»,— рассказывает Василий Ильич Соболев из деревни Ченцово; это уже деталь петровских времен.

Но важнее всего — рассказы жителей Заочья о советских временах. «Лосева раскулачили и он в 1925 году сгорел с мельницей своей. Мельница у него на Хохле была. Мельничный жернов оттуда перевезли к присадской кузнице. Лежит и сейчас там», — это ведь буквально ключ к чьей-то семейной истории. Много здесь и том периоде, когда советская власть принялась особенно рьяно воевать с церквями. Люди даже помнили, когда в последний раз слышали колокольный звон: «В Троицу 1937 года <…> одновременно звонили во все колокола в Тешилове, Митинках, Тульчине, Сенькине, Каргашине, Липицах, Пирогове и в Пущино». И чьими руками уничтожались храмы — тоже помнили: «Церковь в Грызлово <…> рушил сволочь Почуев Сашка, председатель приезжий и партиец. Люди плакали. Кирпич нужен был на хранилище большое. А в Пущино он годом раньше церковь снес. В конце-концов Почуев набрал себе кирпичей и построил себе дом».

Кстати, у истории Почуева обнаружился мистический эпилог. Жизнь в доме из церковных кирпичей не принесла счастья ни ему самому, ни его семье: все они по тем или иным причинам умерли в течение следующего десятилетия, и род прервался. Люди восприняли это не иначе как божью кару — и неоспоримое свидетельство того, что «церковь нельзя было трогать».

Разумеется, все эти истории нужно было проверять по другим независимым источникам. А некоторые даже и проверять не стоило: байки про святой дуб на Жерновской горе или дорогу в Еськино, где «на людей блуд нападает да сатана водит», автоматически проходят по части фольклора. Но даже в таких «сказках» могут порой прятаться важные зацепки.

Церковный барак

Подобным образом мы стали изучать историю Сельской Мазы — и вскоре напали на след. 6 марта 1941 года на восьмой сессии местного сельсовета депутат Серафима Карончик предложила закрыть храм в рамках «культурного похода», инициированного соседним селом Просек. И уже 11 марта колхоз «Красный Бор» действительно решил передать церковь под школу-семилетку. Протоколы собрания, кстати, остались обезличенными. Обычная практика для тех времен: есть только подписи председателя и секретаря, но число голосовавших и результаты голосования не указаны.

В итоге спустя несколько официальных обращений о закрытии церкви, предоставленной сметы на переоборудование и прочих формальностей 5 сентября областной исполком утвердил это решение. Правда, был один нюанс: смета предусматривала капитальный ремонт на 45 000 рублей, но средств не нашлось, и помещение в итоге решили использовать для хранения зерна.

А затем вмешалась судьба. Конец ноября 1941 года выдался особенно холодным, и шедшие по Волге шли баржи с политзаключенными застряли во льдах. Осужденных нужно было где-то разместить, и церковь в Сельской Мазе оперативно превратили во временное поселение для заключенных. По свидетельствам местных краеведов, спальные места соорудили «до самого купола». Конечно, внутри было лучше, чем на застрявшей барже, но ненамного: каменное неотапливаемое здание почти не защищало от холода, и люди гибли десятками.

Кстати, с гонениями верующих и разорением храмов вскоре покончили: 4 сентября 1943 года Сталин встретился с митрополитом Сергием и обсудил вопрос об избрании патриарха и возобновления работы Синода. Жители Просека снова открыли свой приход, а вот церковь в Сельской Мазе так и осталась закрытой — и сейчас находится в аварийном состоянии.

Легенды и правда

Оказалось, что старожилы до сих пор не забыли те события: помнят, как заключенным с застрявшей баржи пришлось вручную долбить лед, чтобы подойти к берегу. А еще они помнят, как зверствовали конвоиры: воровали у заключенных пайки и едой и никак не старались облегчить их положение. Жители Сельской Мазы, конечно, помогали чем могли — кто теплой одеждой, кто продуктами, — но люди все равно продолжали умирать от холода и голода.

В итоге местные не выдержали и пожаловались в Москву. Весной приехала комиссия — конвоиров расстреляли, а новые стали вести себя с заключенными человечнее. Тех, кто выжил, взяли поселили к себе жители деревни — кто одного, кто двух-трех человек. Кстати, мужчина, рассказавший нам эту историю, поделился и своей личной: его отец якобы был художником и писал портрет самого Сталина. Правда, тому не понравилось, как художник нарисовал ему родинку — которая действительно была — и отца в итоге отправили в лагеря на 10 лет…

Очень похоже на семейную легенду — а вот что нам достоверно удалось выяснить с помощью местных краеведов, так это расположение братской могилы. «По деревне ходили мужчины, просили еду. Женщин я не помню — может, они слабее были, не смогли, — рассказывала одна из жительниц своему племяннику. — Тех из них, кто умирал, хоронили около сельского кладбища. Ставили какие-то крестики, но охранники потом эти крестики выдергивали и сжигали». Эти воспоминания подтверждались и уточнялись воспоминаниями других очевидцев. Оказалось, в 70-е годы все сельское кладбище перенесли в связи с затоплением, но эту могилу не тронули. А еще некоторых заключенных хоронили у реки, где после войны появился гараж — но это было уже по весне. Значит, Пелагея действительно окончила свой земной путь в братской могиле, в километре от той самой церкви, у бывшего кладбища.

Возвращение

Спустя три месяца мы получили сканы фотографий из дела, копии всех документов — и поехали вместе с Евгением в то самое село в ста километрах от Нижнего Новгорода. Нас ждали пустая дорога, на которой мы встретили не больше десятка автомобилей, крохотное село Сельская Маза, где сейчас проживает пара десятков человек, и безымянная могила, расположение которой нам удалось восстановить благодаря точным указаниям местных краеведов.

Поиски окончились: Евгений не только в деталях узнал судьбу своей прабабушки, но и смог прикоснуться к той самой земле, в которой упокоилась Пелагея Ивановна. Землю эту он набрал в банку и отвез своей бабушке. Взяв ее в руки, Надежда Михайловна тихо заплакала.

История Пелагеи — это лишь одна из миллионов историй о людях, чьи судьбы оборвались в лагерях и тюрьмах. Но благодаря упорству потомков и работе архивистов их судьбы не исчезают бесследно. Они возвращаются к нам через десятилетия, напоминая, как ценна человеческая жизнь — и как важно продолжать помнить.

Поэтому бюро семейного наследия «Истоки» продолжает помогать людям восстанавливать семейные истории, возвращая имена тем, кого пытались стереть из истории. Потому что пока мы помним — они живы.